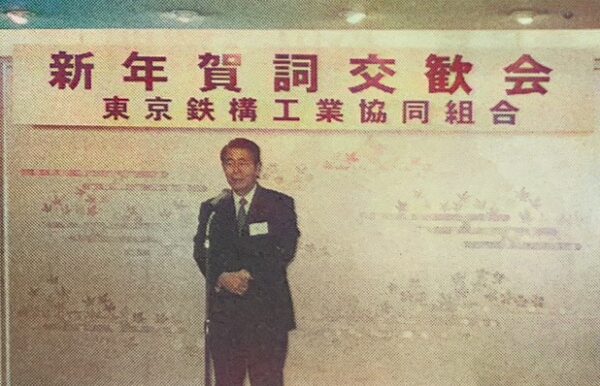

1996年

「Rグレード部会」設立

組合員の過半数を占めるRグレードの会員が共通の話し合いの場を持ち、特有の問題点の抽出と解決に自ら行動し、組合活動への積極的参加をすることを目的にRグレード部会が設立された。(組合員数115社)

事業実績

- 値戻し運動全員協議会を開催し、協調と団結を再確認する

- 建築学会の鉄骨工事標準仕様書(JASS6)及び技術指針類改定とその対応についての講習会を開催

- 栃木シャーリング工場見学(青年経営者委員会)

1997年

仕事量と適正価格の実現に苦しむ

消費税率引き上げ、特別減税廃止、社会保険料負担の引き上げ等による急激な消費不況に突入。

第9次工場認定制度より制限緩和及びJグレードの大臣認定等が改正。(組合員数112社)

事業実績

- R・Jグレード向け社内工作基準、検査基準の作成の講習会を開催

- 青連協活動として使用済テレフォンカード収集 国際ボランティアセンターに贈呈(青年経営者委員会)

- 地区活動の一環として工場巡回指導を行い、自主検査の徹底を図ると共に技術指導を行う

1998年

大手企業の破綻が続き激動の年となる

建築業界は民間工事の激減で、大小ゼネコンの受注競争が激しさを増す。

建築基準法の一部が改正され、益々品質管理が重要視される時代になりつつある。(組合員数105社)

事業実績

- 山梨県鉄構会館にて、東京・山梨合同研修会「ノンスカラップ工法の標準化と施工方法」を実施

- 東京都勤労青年海洋セミナーに、会員企業に勤務する若手社員が参加

- 青年経営者委員会は、埼玉県と合同で西武ライオンズ球場ドームリフトアップ工事を見学

1999年

指導的立場にあるHグレード3社を含む9社が廃業及び脱退

民間工事の激減により元請業界の混沌極まりない受注競争のしわ寄せをまともに受ける。最低品質保証価格運動を掲げた生き残りの努力も空しく、依然として赤字受注の状況が続く。(組合員数97社)

事業実績

- ISO研修会、中期経営計画講習会、建築基準法改正とファブの対応講習会等実施

- 北栄興業工場見学

- 福島県青年部との合同勉強会(青年経営者委員会)

2000年

大型倒産の続出、個人消費の停滞など日本経済は厳しい状況

建築基準法改正により、鋼構造物製作工場認定制度から性能評価に基づく大臣認定制度に移行。組合会員数がピーク時から大幅に減少。(組合員数81社)

事業実績

- 「入熱とパス間温度管理実技講習会」を開催 溶接管理者など実務担当者ら16社40名が参加

- 都中小企業労務改善団体連合会より委託を受け、リフレッシュ休暇制度の普及・促進活動を行う

- 若手実務者16名で「新世紀座談会」を開催

2001年

建設市場の縮小により、ピークに比べ20%減となる。

業界の方向性は、企業体質の変革とコストダウンによる価格と同業他社からの差別化を強いられる。

組合員の減少が相継ぐ。(組合員数88社)

事業実績

- 建築用鋼材の新しい品質証明方式等の講師養成説明会を開催

- 東・中・西地区会が開催され、会員の相互間の交流が諮られた

- 耐震事業の一環として、協力金が組合収入となる

2002年

熾烈な闘いに巻き込まれる年となる。

ゼネコンの淘汰、両編の影響で市場が低迷。

建設業界での休業補償を受けている人が55万人となる。(組合員数76社)

事業実績

- パス間温度管理勉強会の開催

- Mグレード、R.Jグレード部会の勉強会が活発に開催された

- 全構協指定塗料が目標の缶数を大幅に上回り、協力金の収益に向上する

2003年

組合員の退会が相継ぐ

建設市場の約半分を占める公共事業の縮小に企業の淘汰が増大、企業環境に苦しむ。

ディーゼル車の排ガス規制が始まる。(組合員数64社)

事業実績

- R.Jグレード部会交流会の開催、全国Rグレードが設立 初代会長・東構協 一本鉄工社長 杉本氏

- 中・西地区会の工場見学会の開催

- 教育技術委員会 固定タブ・技術検定の試験の実施が承認され実行される

- 全構協不況突破大会に30名参加

2004年

市況は鋼材値上がりで単価のアップを見積に浸透させるため喚起する

鋼材の入手が困難となっている。 S造からRC造に変更する例が起きている。(組合員数62社)

事業実績

- R.Jグレード指定に関する要望書を東京都施設設備に提出し打ち合わせを行う

- 工場見学会(那須ストラクチャー)の実施

- 全構協主催の後継経営者研修会2社参加

- Mグレード部会の研修旅行の実施

- 共同積算勉強会(新潟県方式)に参加

2005年

鋼材費上昇・転嫁など多くの問題を掲げた不透明な1年

金子升一氏(那須ストラクチャー)が黄綬褒章を受章する(盛大にホテルニューオータニで祝賀会が慣行される)。(組合員数60社)

事業実績

- 特別教育、講習会の実施

- 『技術の伝承・鉄の特性を学び又、専門の有識者を招き感性を育成する』との趣旨の基、東構塾を開校。第一期生20名、故古藤覬生氏(那須ストラクチャー顧問)が塾長となる

- 副理事長を5人体制とする 飯田製作所(飯田氏)を任命する

2006年

前年からの耐震強度偽造問題から確認申請時での図面承認の遅れで建築に支障をきたす

鉄骨業界は設備投資や大型再開発物件に支えられ需要量としては相当の量であったが、元請の受注価格低下をまともに受け、鉄骨価格は依然として低迷、組合員の経営はかなり厳しいものであった。(組合員数59社)

事業実績

- 全国Mグレード部会を2月に設立する 初代会長 東構協 日東鉄工取締役池谷氏

- 東構塾、工場見学会の実施 セイケイ(コラムメーカー)

- 千葉県組合との交流会の開催

- 山梨県Mグレード部会の交流会の開催

- 鉄工四団体による東京都への請願(東構協、鉄工連、足立鉄骨工業会、鉄団協)

- 全国R.J部会 4月に新大阪ワシントンホテルにて開催

2007年

組合設立20周年を迎える

日本経済はいざなぎ景気を越える状況下にあるが実体経済は決して楽観できる状況にない。(組合員数60社)

事業実績

- 東構塾第1期2年を終了 第二期募集を関東に拡げたところ39名より応募があり山梨県に第二分校を設置する

- 東構協賛助会員から協力会にシフトする 趣旨=組合活動に積極的に参加していただく

- 東中合同地区会(25度開先施工マニュアル説明)

- 超音波探傷試験技術者実技講習を開催

- 全構協全国大会(第二回)25人が参加

- 全構協関東支部(東京・千葉・神奈川)交流会が東京で開催される

2008年

サブプライムローン問題で世界同時株安によって世界の経済、金融市場が大混乱に陥っている

鋼材価格について東京製鐵が全品種5~7千円値上げを発表した。価格の動向に要注意を促す事態になる。(組合員数63社)

事業実績

- 千葉とのJSCAとの合同研修会に青年部4名が参加する

- 関東ブロック青年部総会が土浦で開催され青年部数名が参加する

- 関東H協との交流会を開催

- 全国M部会の総会を山梨で開催

- 職長教育、リスクアセスメント教育実施

- 秋田県組合と交流会が2泊3日で実施された

2009年

100年に一度の未曾有の世界的な経済危機に先の見えない時代に突入してしまう

企業間競争による争奪戦が利益のない仕事に振り回されている状況。

事務局長 宇留野氏が退任され、新事務局長 千代田区役所を退職された加藤氏が4月1日就任する。(組合員数63社)

事業実績

- 東構塾の卒業記念旅行(アモイ)の研修会を実施

- 第3期東構塾の生徒募集

- リベットかしめDVDを31社に発売する

- 1級、2級鉄骨製作管理講習会 計325名受講

- 八丁堀便り発行

- 中・西・東地区会を開催 44名が参加する

- ZRC工法の資格認定講習会実施

2010年

羽田国際空港が開港され経済効果が期待されるが現状では雇用調整助成金の申請が急増している

鉄骨需要量は大幅に減少し、国内の生産量は400万トン程度。一方、首都圏は耐震補強物件は多く、中小ファブは耐震補強で苦しい経営をしのぐ。(組合員数62社)

事業実績

- 固定エンドタブ検定試験の実施 40名が参加

- 次年度役員人事について池田理事長退任後、新理事長に飯田氏を任命する

- 全青会第10代会長に吉岡氏が就任

2011年

東日本大震災、原発事故で甚大な被害

日本経済はリーマンショックから立ち直る兆しが見えはじめていたが、東日本大震災は日本経済に大きなダメージを与えた(組合員数60社)

事業実績

- 東構塾塾長に羽石 良一氏就任 丸一鋼管浦安工場を見学

- デジタル超音波探傷器講習会を組合会議室にて開催

- 都内鉄構3団体(東構協・鉄工建・東京足立)が地元専門工事業者優先採用促進等を求める陳情書を八王子市長に提出

2012年

鉄骨需要は緩やかな回復傾向

東日本大震災からの本格的な復旧・復興に遅れ。鉄骨加工業界に期待された震災復興需要はまだ限定的なもの。(組合員数55社)

事業実績

- 講師に青野弘毅氏を招き、「建築構造用鋼材の品質証明ガイドライン」説明会を開催 86名が参加

- 青年経営者委員会の有志一行が中国・大連の工場を視察

- 東構塾第4期がスタート 大林組技術研究所を見学し制震や省エネの最先端技術を学ぶ

- 都内鉄構3団体が、伊豆~清水で合同研修会を開催

2013年

年度後半に鉄骨需要の伸び著しく

東日本大震災を機に、耐震補強工事の需要が一気に高まる。長く続いた建設不況で倒産や廃業が多く出たが、アベノミクス効果で流れに変化。ファブにとってはバブルの再来と思えるほどの好環境。(組合員数53社)

事業実績

- すみだ産業会館にて、理事役員、東地区組合員、賛助会員 計25名で情報交換会を開催

- 東京湾岸3都県(東京・千葉・神奈川)合同戦略会議の発足集会を開く

- 都内鉄構3団体(東構協・鉄工建・東京足立)が東北で合同研修会を開催 震災の被害状況、復興状況などの説明を受けた

2014年

2014年度は約501万トンの鉄骨需要量

東京オリンピック開催が決定し、首都圏を中心に再開発計画が始動。物流関係の大型物件が目白押しの状況が続く。(組合員数53社)

事業実績

- 飯田理事長、吉岡副理事長、加藤事務局長の3名が、東京湾岸1都2県鉄構組合合同戦略会議(Tokyo Bay3)の取り組みについて衆議院の議員らと懇談

- 全国Mグレード部会連絡協議会が長野県Mグレード部会と交流会を開催

- 東構塾が今治造船(愛媛県)の西条工場を見学

2015年

建設業界の不正、データ改ざんの不祥事

建設業界にかかわる不祥事や不正の報道が続き、建築物や構造物の構造的な信頼性を大きく損ない、社会的にも大きな影響を及ぼした。(組合員数54社)

事業実績

- 青年経営者委員会は国際フォーラムで総会を開催 新幹事長に松田一朗氏を選出した

- 結婚支援事業「ハートフルパーティー2015」を開催 組合員の従業員15名と結婚を考えている女性15名が参加 4組のカップルが誕生した

- 鉄骨製作管理技術者講習会を開催 1級211名 2級162名と受講者が大幅に増加

2016年

首都圏を中心とした大型再開発物件が本格始動

鉄骨需要量が500万トンを超え、首都圏の鉄骨需要は非常に旺盛な状況が続く。一方で建設関連従事者の人手不足・人件費高騰等の問題が起こる。(組合員数52社)

事業実績

- 東京湾岸1都2県鉄構組合合同戦略会議(Tokyo Bay3)が会合を開き「大規模災害発生時における相互支援協定」への取り組みの説明、地方ファブとの競争等幅広いテーマで意見交換

- 理事長、副理事長、地区長らが計6社の組合員の工場を訪問

- 塾長に古藤凱生氏を迎え、失敗回避へ管理・製作上の要点をテーマに第6期東構塾がスタート

2017年

溶接ロボットの導入、外国人技能実習生の雇用など人材確保の取り組み活発

旺盛な鉄骨需要により組合員の工場稼働率がほぼ100%の状態が続く一方で、建設関連従事者の人手不足、工事費の高騰、トラック運転手不足問題が深刻化。(組合員数50社)

事業実績

- 青年経営者委員会と㈱類設計室の構造設計者との意見交換会「かぜのかい」が活動開始

- 鉄構3団体が宇都宮の東京製鉄宇都宮工場を見学

- 正副理事長、地区長らが計2社の組合員の工場を訪問

2018年

製作協力や現場溶接、輸送など専門業者の手配難がより鮮明に

役員改選で新理事長に吉岡晋吾氏を選出、また4名の新理事を選出し執行部の若返りを図る(組合員数48社)

事業実績

- 建築工事標準仕様書 JASS6 鉄骨工事及び鉄骨性能評価基準マニュアル類の改訂に関する講習会を開催

- 群馬県のHグレードファブ、㈱鐵建の工場を見学 組合員企業ら40人が参加

- 鉄鋼業界と組合活動への功績を称え、飯田歳樹、池田英敏両氏に対する感謝の夕べを開く

- 西城コンサルタントグループ・シニアコンサルタントの湯山恭史氏を講師に迎えて、「ICT・IoTを使った生産性向上」をテーマにIoT講習会を開催

2019年

自然災害に対するBCP(事業継続計画)への認識高まる

高力ボルトの供給不足問題が発生。供給不足は19年末まで続き、入手できないために建て方計画が立てられない事態や、鉄骨生産工程が大きく狂い生産を止めなければならない状況が発生。(組合員数49社)

事業実績

- 税理士法人・吉田土会計の塩澤史彦氏を講師に迎えて、「中小企業の働き方改革」をテーマに講習会を開催

- 東構塾が第6期研修旅行として、新潟県のSグレードファブ藤木鉄工㈱の東港工場を見学

- フルハーネス型安全帯特別講習会を開催

- 青年経営者委員会と類設計室の構造設計者の合同勉強会「かぜのかい」が、類設計室東京事務所で行われた 特別参加のゼネコン関係者を含め32人が出席

2020年

新型コロナウイルス感染拡大で各企業あらゆる業務の見直しを迫られる

中小工事案件や地方の工事案件において、限られた需要巡りゼネコン同士の激しい受注競争から鉄骨単価の下落傾向が続く。

事務局長 加藤氏が退任され、新事務局長に蓬田氏が就任。(組合員数46社)

事業実績

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、WEB併用の理事会を開催

- 「働き方改革」の講習会をYouTubeでライブ配信(講師:エムケー人事コンサルティング 染川憲一氏)

- 鉄骨製作管理技術者受験準備講習会を開催 体温測定・マスク着用義務・消毒液の設置等あらゆる感染対策を実施して行われた

2021年

鋼材の手配難が深刻化しファブの受注に影響を及ぼす

新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の低迷や需要の流動化などが影響し、鉄骨需要量は前年度比9.7%減の412万トンと伸び悩んだ。(組合員数46社)

事業実績

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出席者を限定して組合会議室で通常総会開催(リモート併用)

- 東構塾第8期がスタート(講師:元那須ストラクチャー工業 青野弘毅氏)

- 3Mジャパンの山川純氏を講師に迎えて、「溶接ヒュームマンガンに関連した法改正」をテーマにWEB講習会を開催

2022年

ロシアによるウクライナ侵攻が資源価格高騰への不安を増大

鋼材価格の高騰、溶材や高力ボルトなど副資材値上げ等の問題は落ち着いたかのようにみえるものの、世界情勢の動向により、先行きが不透明。(組合員数47社)

事業実績

- 東構塾が、ビルトHメーカー 秋園鋼板加工所の工場を見学 ビルトHの開先加工、組立、溶接、仕上げ矯正など基本的な製作工程を学ぶ

- 出張理事会を開催 神戸市のダイヘン六甲事業所と三木市の兵庫耐震工学研究センターを見学

- 2年ぶりに東・西地区会を開催 幅広いテーマで意見交換

2023年

創立50周年を迎える

鉄骨需要は年間400万トンを割り込み、記録的な落ち込みを示す。(組合員数49社)

事業実績

- 創立50周年記念祝賀会開催 功労者として金子升一氏、池田英敏氏、加藤哲夫氏の3名を表彰した

- 協力会と3年ぶりに懇談会を開催

- 全国R・Jグレード部会連絡会 4年ぶりに対面での総会を開催 35名が参加